Sitzungssaal der internationalen Geberkonferenz des Grünen Klimafonds, deren Gastgeber die Bundesregierung am 20.11.2014 in Berlin war

Urheberrecht© Ralf Rühmeier

Klimawandel und Entwicklung Klimafinanzierung: Deutschland als verantwortungsvoller Partner

Die deutsche Entwicklungspolitik unterstützt mit öffentlichen Mitteln die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) Dabei handelt es sich um eine gemeinsame Aufgabe, die das Engagement von Staaten weltweit erfordert – auch durch Eigenbeiträge der Entwicklungs- und Schwellenländer und durch die Beteiligung der privaten Wirtschaft.

Nur wenn auch Entwicklungs- und Schwellenländer ehrgeizig ihren Treibhausgasausstoß verringern und sich an die Folgen des Klimawandels anpassen, können wir noch im Laufe dieses Jahrhunderts weltweit Klimaneutralität (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Klimaresilienz (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) erreicht werden. Dies bedeutet einen Wandel hin zu einer klimaneutralen Lebens- und Wirtschaftsweise und eine erhöhte Widerstandsfähigkeit der Gesellschaften gegenüber den Folgen des Klimawandels.

Bereits 2009 beschlossen die Industrieländer auf dem Klimagipfel in Kopenhagen, ab 2020 jährlich 100 Milliarden US-Dollar für Klimaschutz und Anpassung in Entwicklungsländern bereitzustellen beziehungsweise zu mobilisieren. Dieses Ziel wurde auf der Pariser Klimakonferenz 2015 bis 2025 verlängert und laut OECD-Berechnung 2022 erstmals erreicht. Zusätzlich haben sich die Industrieländer auf der Klimakonferenz in Glasgow 2021 verpflichtet, ihre Mittel für Anpassungsmaßnahmen in Entwicklungsländern bis 2025 im Vergleich zu 2019 mindestens zu verdoppeln. Damit soll ein Gleichgewicht zwischen Investitionen in Klimaschutz und Anpassung erreicht werden.

Ehrgeiziges neues Finanzierungsziel vereinbart

Für die Zeit nach 2025 wurde ein neues Klimafinanzierungsziel (New Collective Quantified Goal, NCQG) festgelegt, das über 100 Milliarden US-Dollar hinausgeht und die Bedürfnisse und Prioritäten der Entwicklungsländer besonders berücksichtigt.

Nach intensiven Verhandlungen vereinbarten die Vertragsstaaten auf der Klimakonferenz im November 2024 in Baku (COP29) ein neues Kernziel von jährlich mindestens 300 Milliarden US-Dollar bis 2035. Dieses Kernziel wird das alte 100 Mrd. USD Ziel ab dem Jahr 2026 ablösen. Die Industrieländer übernehmen weiterhin die Führungsrolle bei der Bereitstellung der Mittel. Einkommensstärkere Länder des Globalen Südens sind aber ebenfalls angesprochen.

Diese Erweiterung der Geberbasis ist ein Paradigmenwechsel. Multilaterale Entwicklungsbanken spielen hierbei eine wichtige Rolle. Erstmals werden auch die klimarelevanten Beiträge der Entwicklungsländer freiwillig angerechnet. Zusätzlich verlangt das neue Klimafinanzierungsziel , die jährlichen Zusagen der Klimafonds, etwa des 🡪 Grünen Klimafonds (GCF), bis spätestens 2030 gegenüber 2022 zu verdreifachen. Dies zeigt die wachsende Bedeutung multilateraler Klimafinanzierung.

Neben dem Kernziel von mindestens 300 Milliarden US-Dollar jährlich wurde in Baku außerdem vereinbart, ein globales Finanzierungsziel von 1,3 Billionen US-Dollar jährlich bis 2035 anzustreben. Dieses Ziel soll v.a. aus privaten Quellen gespeist werden. Umsetzungsmöglichkeiten werden aktuell erarbeitet und sollen auf der COP30 im November 2025 in Belém (Brasilien) vorgestellt werden.

Um die notwendigen Veränderungen zu erreichen, ist eine vollständige Transformation des globalen Finanzsystems notwendig: Alle Finanzflüsse müssen auf Klimaneutralität und Klimaresilienz ausgerichtet werden – einschließlich privater Investitionen und ausländischer Direktinvestitionen. Dazu haben sich die Vertragsstaaten des Pariser Klimaabkommens (Externer Link) (Artikel 2.1.c (Externer Link)) verpflichtet.

Der deutsche Beitrag zur internationalen Klimafinanzierung

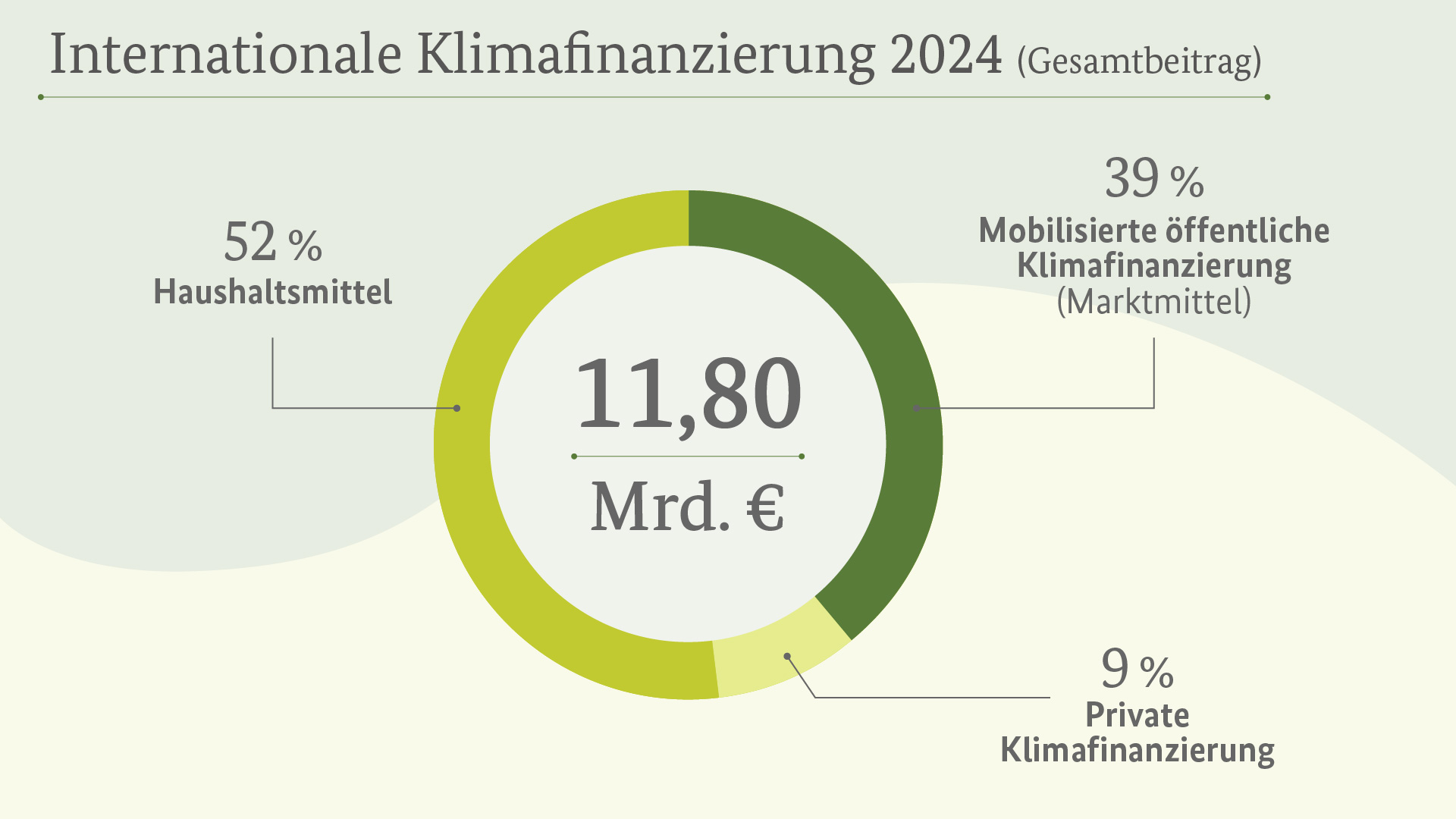

Deutschland hat seine Beiträge zur internationalen Klimafinanzierung in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut. Im Jahr 2024 belief sich der deutsche Beitrag auf 11,8 Milliarden Euro. Damit hat Deutschland seinen fairen Anteil am globalen 100-Milliarden-US-Dollar-Ziel geleistet – und gleichzeitig nachhaltige Perspektiven für seine Partnerländer geschaffen.

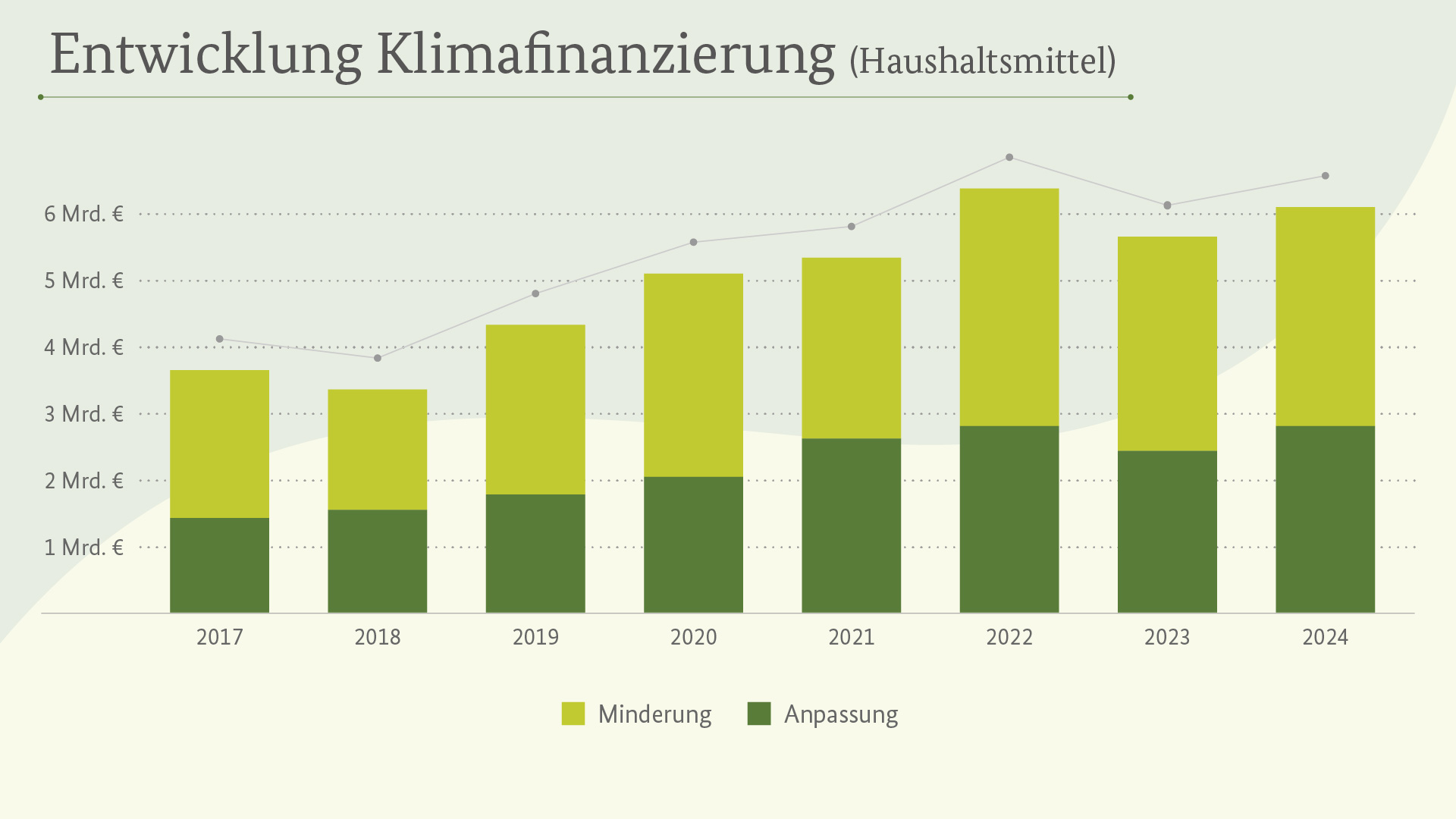

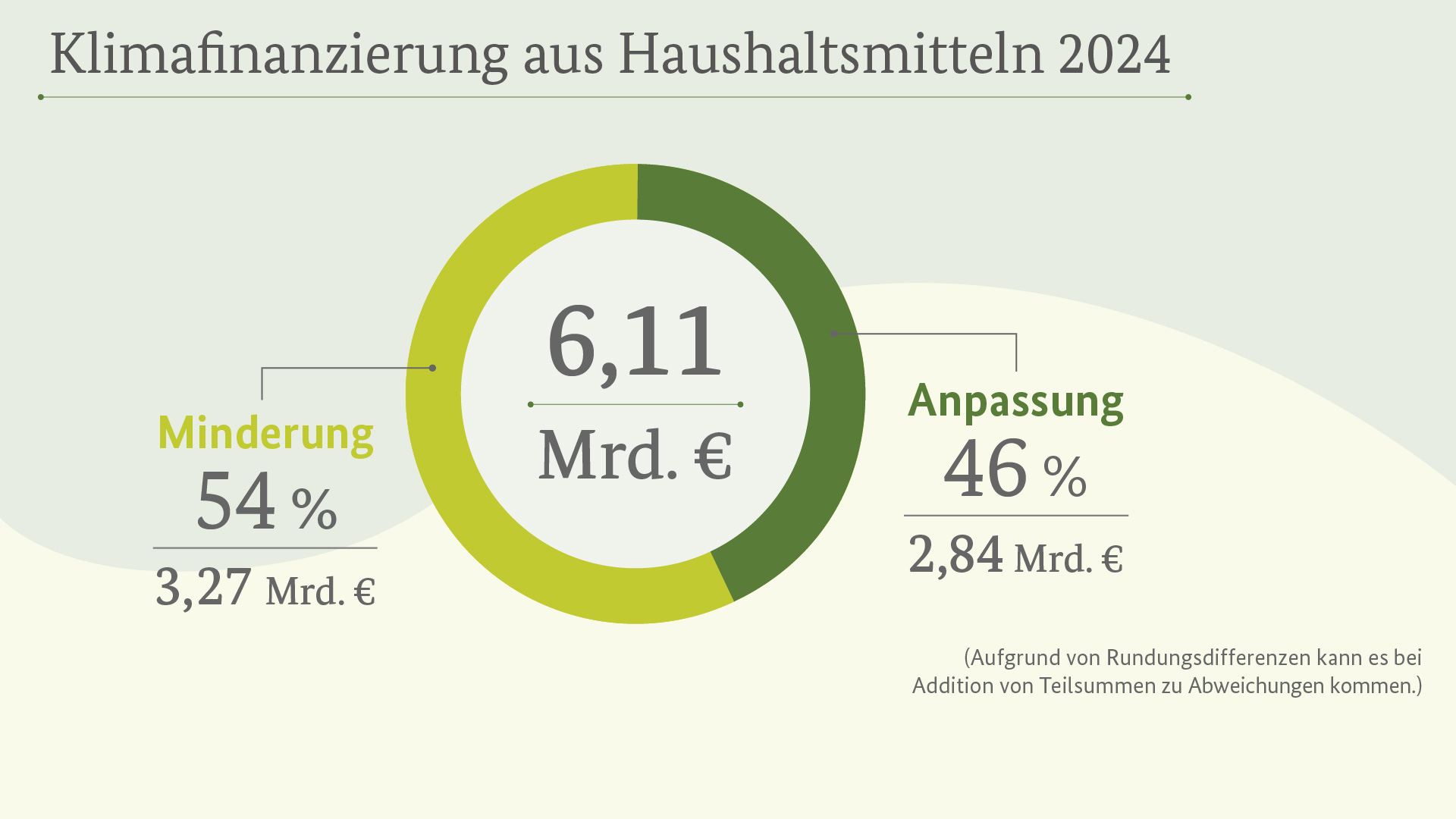

Von diesem Betrag sagte die Bundesregierung Haushaltsmittel in Höhe von rund 6,11 Milliarden Euro für Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen zu. Berücksichtigt sind dabei auch die sogenannten Schenkungsäquivalente der KfW-Entwicklungskredite. 79 Prozent der Haushaltsmittel kamen aus dem Haushalt des Entwicklungsministeriums (BMZ).

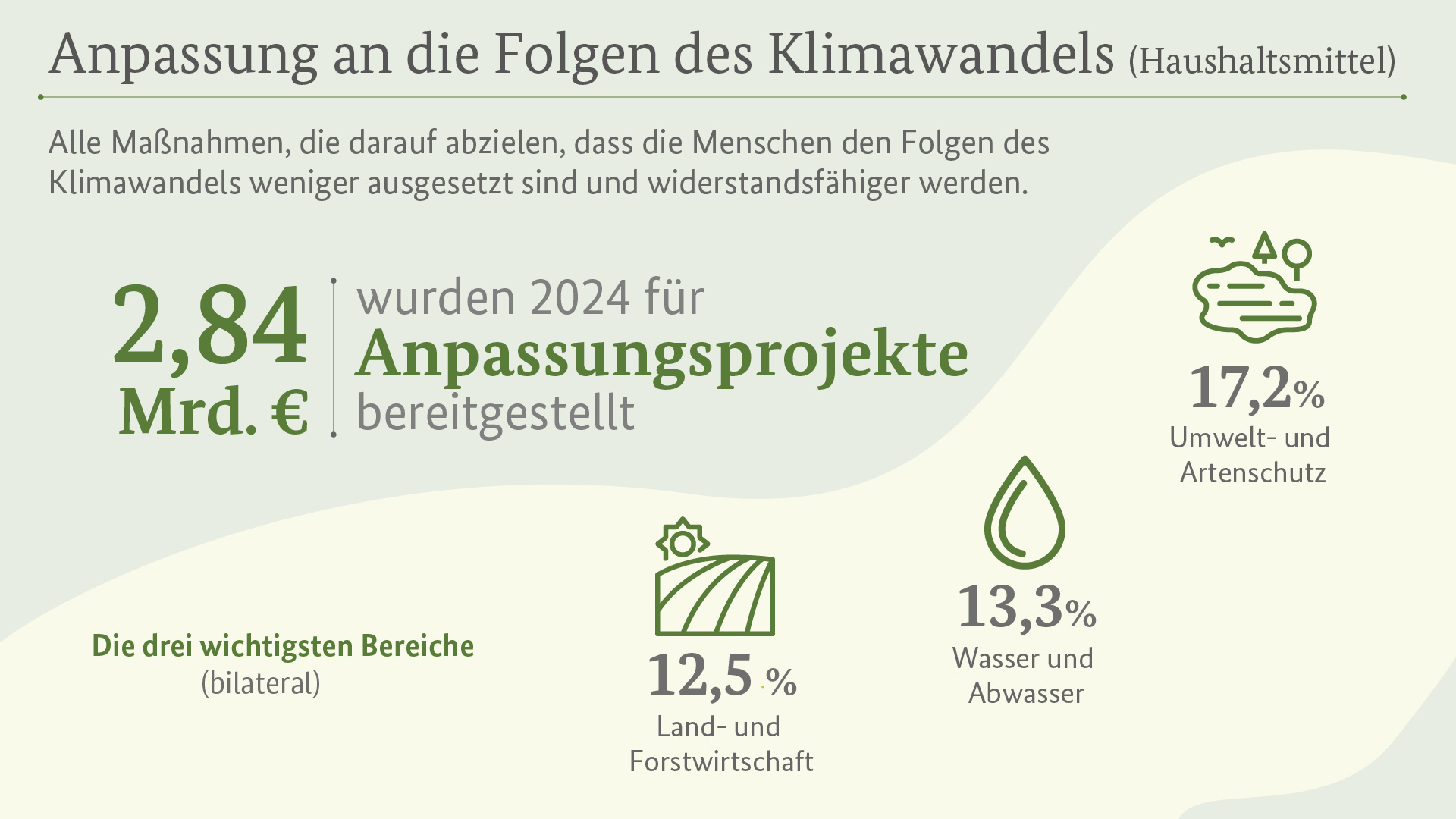

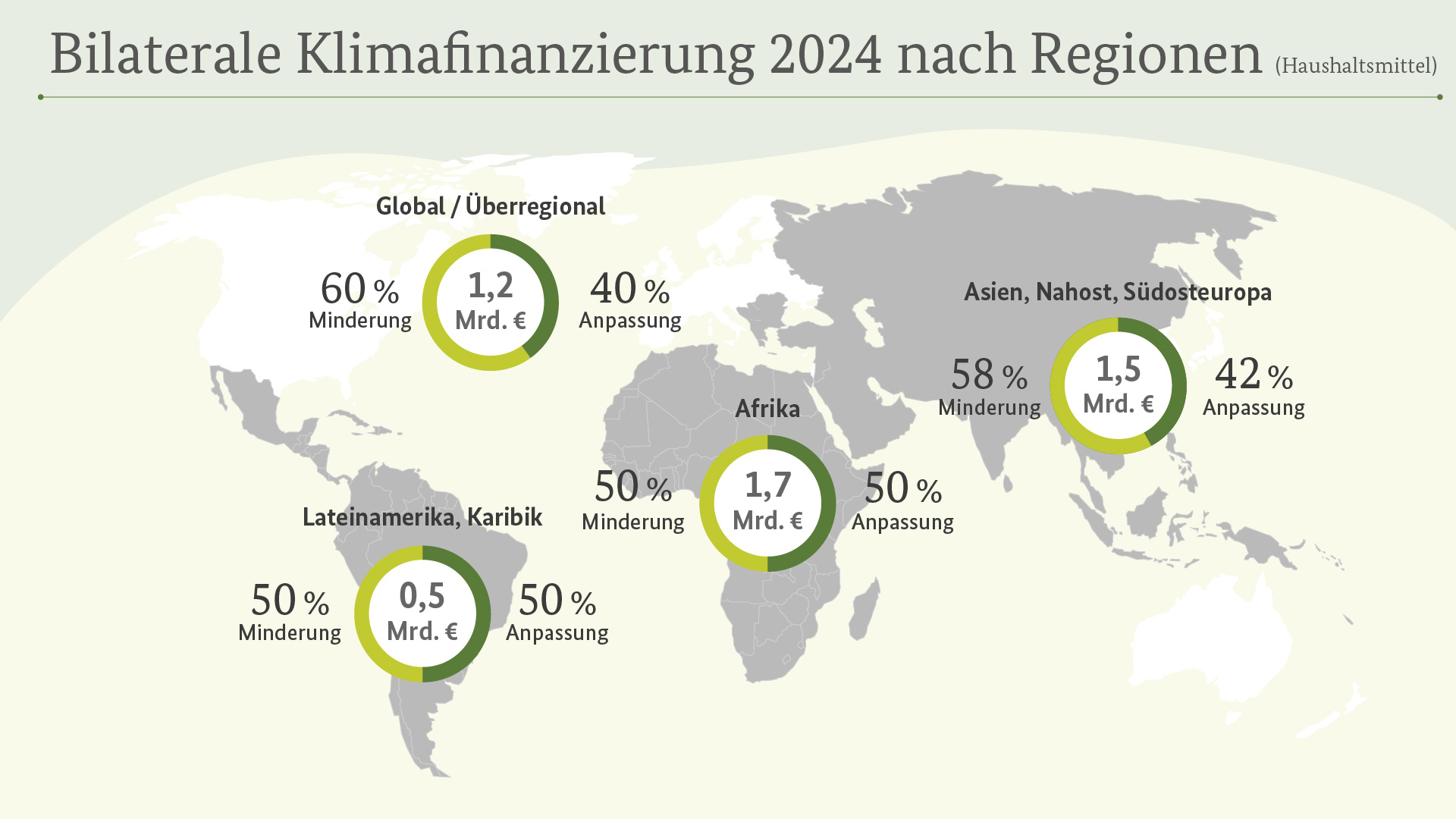

Ein erklärtes Ziel der Bundesregierung ist es, sowohl Beiträge für den Klimaschutz als auch für Vorhaben zur Anpassung an den Klimawandel in einem ausgewogenen Verhältnis bereitzustellen. 2024 gelang dies mit einem Verhältnis von 54 Prozent für Klimaschutz- und 46 Prozent der Haushaltsmittel für Anpassungsmaßnahmen. Mit diesen Mitteln wurden Klimaprojekte in mehr als 80 Ländern umgesetzt.

Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung legt fest, dass Deutschland zu den international vereinbarten Klimazielen steht. Dazu gehört auch das Ziel, den deutschen Beitrag bis spätestens 2025 auf mindestens sechs Milliarden Euro pro Jahr zu steigern – ein Versprechen, das ursprünglich beim G7 (Externer Link)-Gipfel 2021 von der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel gegeben worden war. Diese Marke wurde nach 2022 erneut erreicht.

Klimafinanzierung aus Haushaltsmitteln (2017 bis 2024)

Zusätzlich zu den Haushaltsmitteln engagiert sich Deutschland auch über die Vergabe öffentlicher Kredite. 2023 wurden über die KfW Entwicklungsbank und die DEG insgesamt 3,81 Milliarden Euro in Form von Entwicklungs- und Förderkrediten, Beteiligungen und anderen Finanzierungen aus Kapitalmarktmitteln zugesagt.

Darüber hinaus mobilisierte Deutschland gezielt private Klimafinanzierung, etwa durch revolvierende Kreditlinien (Externer Link)an lokale (Entwicklungs-)Banken, Beteiligungen an Fonds und öffentlich-private Partnerschaften (PPP (Externer Link)).

Klimafinanzierung 2024

Bilaterales und regionales Engagement

Die Klimafinanzierung unterstützt sowohl Maßnahmen zur Minderung von Treibhausgasemissionen als auch zur Anpassung an den Klimawandel. Einige der Projekte leisten darüber hinaus einen Beitrag zum Schutz von Wäldern und biologischer Vielfalt – unter anderem im Rahmen von REDD+ (Externer Link). Das BMZ unterstützt außerdem ausgewählte Partnerländer dabei, internationale Marktmechanismen nach Artikel 6 (Externer Link) des Pariser Klimaabkommens so zu nutzen, dass sie finanzielle Anreize für Emissionsminderung mit konkreten Vorteilen für eine nachhaltige Entwicklung verbinden.

Der Schwerpunkt der deutschen Klimafinanzierung liegt auf der bilateralen Zusammenarbeit. Das BMZ arbeitet mit fast allen Partnerländern daran, Klimaschutz und Klimaanpassung in nationale Entwicklungsstrategien einzubinden. Die deutsche Unterstützung orientiert sich dabei an den Prioritäten und Initiativen der Partner und stärkt ihre Handlungsfähigkeit, eigene Klimaziele zu verfolgen.

Durchschnittlich kommen rund 80 Prozent der jährlichen deutschen Haushaltsmittel für Klimafinanzierung aus dem Etat des BMZ. Ergänzt wird dieses Engagement durch die Internationale Klimaschutzinitiative (IKI), die im Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) verankert ist und eng mit dem BMZ abgestimmt wird. Auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) tragen zur deutschen Klimafinanzierung bei.

Deutschland bringt über das BMZ und das verhandlungsführende Auswärtige Amt aktiv seine entwicklungspolitischen Positionen in internationale Klimaverhandlungen ein – immer mit dem Ziel, Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung weltweit voranzubringen.

Multilaterales Engagement

Um strukturelle Veränderungen in großem Maßstab zu ermöglichen, sind multilaterale (Externer Link) und internationale Organisationen wichtige Partner, so zum Beispiel die multilateralen Klimafonds, die Weltbankgruppe und die Vereinten Nationen: Sie setzen in Entwicklungs- und Schwellenländern umfangreiche Programme um und koordinieren die Beiträge verschiedener Geber. Multilaterale Institutionen spielen häufig auch eine entscheidende Rolle im Politikdialog auf nationaler und internationaler Ebene. Deshalb ergänzt das BMZ sein bilaterales Engagement durch eine ehrgeizige multilaterale Zusammenarbeit im Klimabereich.

Deutschland leistet bedeutende finanzielle Beiträge zur multilateralen Klimafinanzierung. Das BMZ gehört zu den größten Unterstützern des Grünen Klimafonds (Green Climate Fund (Externer Link), GCF) und der Globalen Umweltfazilität (Global Environment Facility (Externer Link), GEF). Auch bei den GEF-Unterfonds, etwa dem Least Developed Countries Fund, dem Special Climate Change Fund (Externer Link) und beim Anpassungsfonds (Adaptation Fund (Externer Link)) sowie bei den Klimainvestitionsfonds (Climate Investment Funds (Externer Link), CIF) engagiert sich Deutschland stark. Dabei setzt sich die Bundesregierung nachdrücklich für eine fondsübergreifende Zusammenarbeit ein und verfolgt aktiv die Interessen und Werte der deutschen Entwicklungspolitik.

Ein zentrales Anliegen Deutschlands ist die Unterstützung der Partner beim Umgang mit klimabedingten Verlusten und Schäden (Externer Link).

Gemeinsam mit den Entwicklungsbanken arbeitet das BMZ daran, die Rahmenbedingungen für eine wirksame Klimapolitik zu verbessern. Eine besondere Rolle spielen dabei Reformen im globalen Finanzsystem: Multilaterale und nationale Entwicklungsbanken können hier Wegbereiter sein, um internationale und lokale Finanzflüsse systematisch in Richtung emissionsarmer und klimaresilienter Investitionen umzulenken. Dafür ist es entscheidend, dass sie den Klimawandel und seine Folgen bei all ihren Tätigkeiten als Querschnittsthema berücksichtigen.

Auf Initiative des BMZ wurde zum Beispiel erreicht, dass die Internationale Entwicklungsorganisation (International Development Association (Externer Link), IDA), das Finanzierungsinstrument der Weltbank (Externer Link)für die ärmsten Länder, die Themen Klimaschutz und Anpassung fest in ihrem Kerngeschäft verankert hat. Solche strukturellen Veränderungen wirken langfristig – zugunsten der Partnerländer und auch im Interesse globaler Stabilität, fairer Märkte und gemeinsamer Krisenprävention.

- Climate Finance Advisory Service (CFAS) (2024): Effectiveness of Climate Finance – How to Enhance the Impact Measurement Externer Link

- Climate Finance Advisory Service (CFAS) (2024): Towards a Political Compromise on the NCQG Contributor Base Externer Link

- Climate Finance Advisory Service (CFAS) (2023): MDBs’ partnerships with international climate funds | CFAS Externer Link

- Climate Finance Advisory Service (CFAS) (2022): Process Proposal for Defining the New Collective Quantified Goal Externer Link

- Climate Finance Advisory Service (CFAS) (2022): Just Transition Finance Externer Link

- Germanwatch (2022): Mobilising climate adaptation investments from the private sector in developing countries Externer Link

- Climate Finance Advisory Service (CFAS) (2021): Making finance flows consistent with the Paris Agreement: Opportunities and challenges concerning Article 2.1c Externer Link

- Climate Finance Advisory Service (CFAS) (2020): Options for the post-2025 climate finance goal Externer Link

- World Resources Institute, New Climate Institute, Germanwatch (2020): Raising the Game on Paris Alignment - Six Memos on the Multilateral Development Banks’ Paris Alignment Approach Externer Link

- Climate Finance Advisory Service (CFAS) (2019): Determining the Needs of Developing Countries to Implement the Paris Agreement and the Convention Externer Link

- Climate Finance Advisory Service (CFAS) (2019): Transparency of Support – Development of the Common Tabular Format Externer Link

- World Resources Institute, New Climate Institute, Germanwatch, Fundación Avina (2018): Toward Paris Alignment – How the Multilateral Development Banks Can Better Support the Paris Agreement Externer Link

Stand: 29.09.2025