Schutz des Bürgers vor staatlicher Willkür Rechtsstaatlichkeit

Ein wichtiges Kennzeichen von Rechtsstaatlichkeit ist die Gewaltenteilung, insbesondere die Unabhängigkeit der Justiz: Alle staatlichen Entscheidungen müssen von unabhängigen Gerichten überprüft werden können, und alle Bürgerinnen und Bürger müssen die Möglichkeit haben, ihre Rechte vor Gericht geltend zu machen.

Zur Rechtsstaatlichkeit gehört auch die Rechtssicherheit. Jeder Mensch muss vorhersehen können, welche rechtlichen Folgen sein Handeln hat.

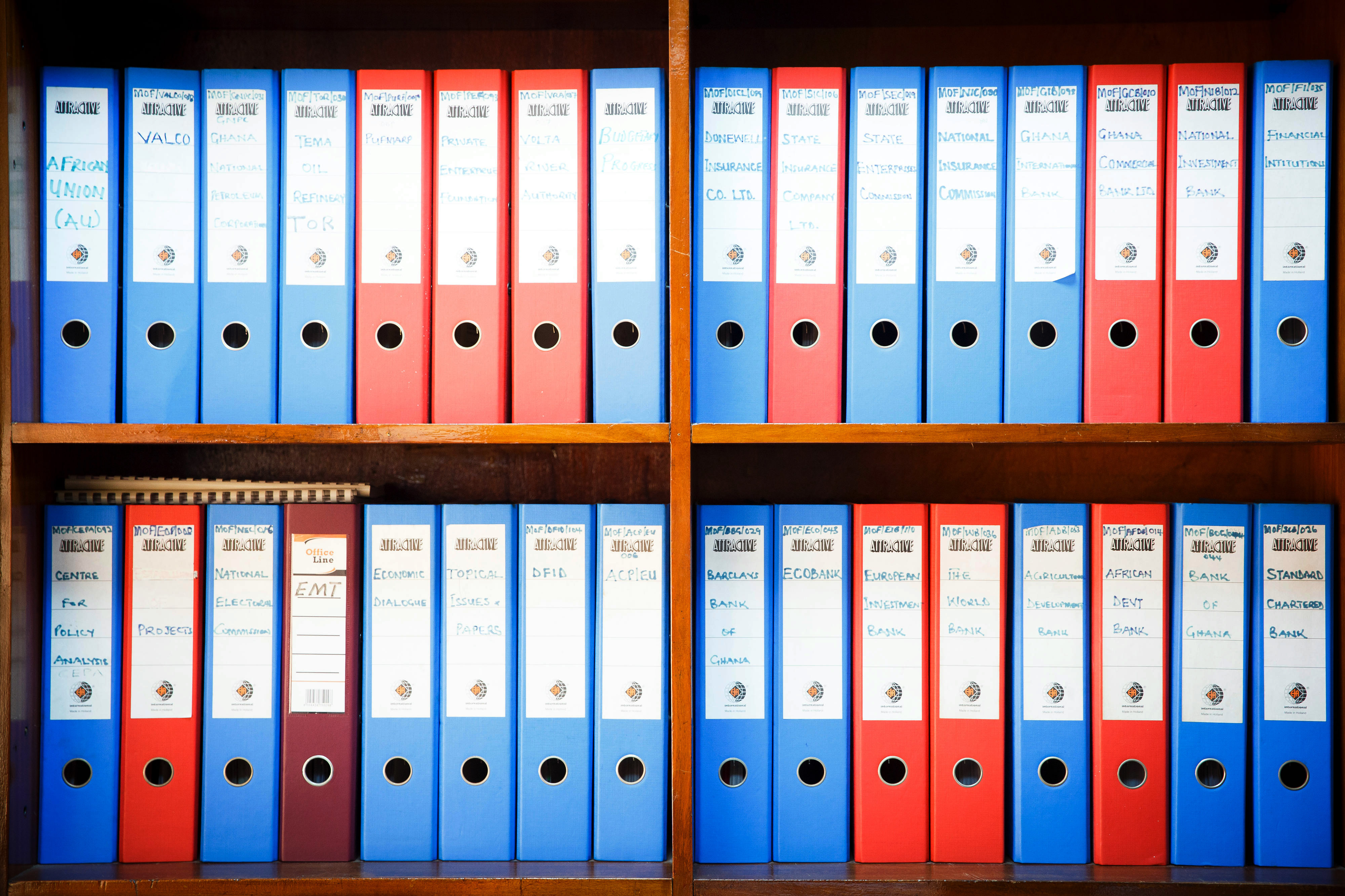

Gerichtsverfahren müssen fair sein, Straftaten müssen verfolgt werden. Rechtssicherheit ist auch für die Wirtschaft eines Landes von großer Bedeutung. Denn Investoren müssen sich darauf verlassen können, dass staatliche Entscheidungen auf transparente, verlässliche und vorhersehbare Weise fallen und nicht willkürlich geändert oder zurückgenommen werden können.

Der Mensch im Mittelpunkt

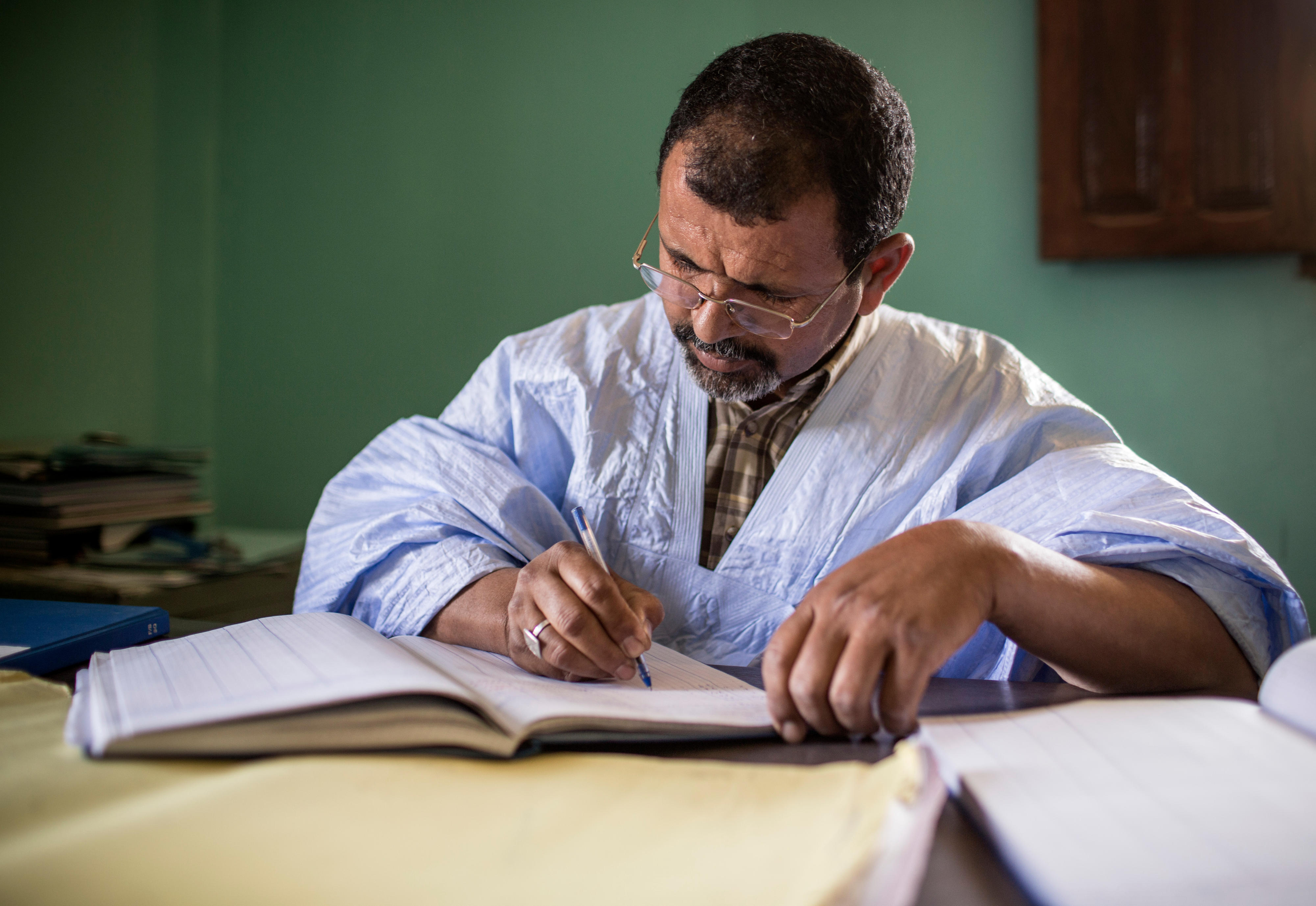

Weltweit haben mehr als fünf Milliarden Menschen unzureichenden Zugang zu Recht. Dies führt dazu, dass viele Menschen ihre rechtlichen Probleme, zum Beispiel mit der Arbeit, der Familie oder der Regierung, nicht lösen können – ihr tägliches Leben ist davon maßgeblich betroffen.

Deutschland verfolgt in seiner Rechtsstaatsförderung einen menschenzentrierten Ansatz (people-centered justice), der die Menschen und ihre rechtlichen Bedürfnisse in den Vordergrund stellt. Durch Prävention, den Abbau rechtlicher Barrieren, den Zugang zu Informationen und durch verschiedene Arten der Streitbeilegung kann die weltweite Gerechtigkeitslücke geschlossen werden. Es können Lösungen auf die Bedürfnisse der Menschen zugeschnitten und Dienstleistungen so gestaltet werden, dass Menschen ihre Rechtsprobleme bewältigen können.

Zusätzlich zum formellen Rechtssystem wird dabei auch auf innovative Ansätze und informelle Justiz wie Gewohnheitsrecht gesetzt. In solchen Fällen müssen Wege gefunden werden, diese Normen anzuerkennen und zum Beispiel traditionelle Wege der Konfliktlösung in die offizielle Gesetzgebung einfließen zu lassen. Verstoßen die traditionellen Regeln jedoch gegen Menschenrechte – zum Beispiel, weil sie diskriminierend sind – müssen Veränderungsprozesse angestoßen werden.

Deutsches Engagement

Die deutsche Entwicklungspolitik geht davon aus, dass Rechtsstaat, Demokratie, Sozialstaat und Menschenrechte in direkter Abhängigkeit zueinander stehen. Da aber jedes Land auf eine eigene Geschichte und verfassungsrechtliche Tradition zurückblickt, gibt es kein einheitliches Konzept für den Aufbau rechtsstaatlicher Strukturen. Das deutsche Rechtssystem kann nicht einfach auf andere Länder übertragen werden. In der Zusammenarbeit mit Entwicklungs- und Schwellenländern (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) werden immer die vorhandenen Grundlagen analysiert und dann individuelle Lösungen und angepasste Fördermaßnahmen erarbeitet.

Ziel: Die Rolle des Rechts stärken

Die deutsche Entwicklungspolitik unterstützt ihre Kooperationsländer dabei, Rechtsstaatlichkeit herzustellen und zu gestalten. Dabei arbeitet das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) sowohl mit den Regierungen als auch mit zivilgesellschaftlichen (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) Akteuren zusammen. Ziel ist, die Rolle des Rechts zu stärken: Es soll dazu dienen, das gesellschaftliche Zusammenleben zu steuern und den Einzelnen zu schützen.

Auch auf multilateraler (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) Ebene engagiert sich das BMZ: In internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen und der Weltbank (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) setzt es sich dafür ein, Strategien zur Rechtsstaatsförderung auszutauschen und globale Maßnahmen umzusetzen. So ist Deutschland Gründungsmitglied der Justice Action Coalition (Externer Link) (JAC), die dazu beitragen will, den Zugang zu Recht gemäß Ziel 16 der Agenda 2030 (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) zu verwirklichen. Auch im Rahmen der Europäischen Union trägt Deutschland als Teil der Team Europe (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) Democracy Initiative (Externer Link) dazu bei, Synergien zu schaffen und einen menschenzentrierten Zugang in der Rechtsstaatsförderung zu verankern.

Besondere Herausforderungen

In Staaten, in denen Kriege oder andere gewaltsame Konflikte stattgefunden haben, ist die Förderung von Rechtsstaatlichkeit besonders schwierig. Oft ist das Vertrauen der Bevölkerung in die Schutz- und Ordnungsfunktion des Staates tief erschüttert, weil die erlittene Gewalt von staatlichen Sicherheitsorganen ausgegangen ist oder staatliche Einrichtungen von einer der Konfliktparteien für eigene Zwecke missbraucht worden sind.

In solchen Situationen muss für einen erfolgreichen Friedens- und Versöhnungsprozess zunächst wieder Gerechtigkeit hergestellt werden. Rechtsstaatliche Institutionen müssen völlig neu aufgebaut, vergangene Verbrechen aufgearbeitet und die Opfer entschädigt werden.

Stand: 06.08.2025