Panorama vom Bankenviertel in Frankfurt/Main

Urheberrecht© Michael Gottschalk/photothek.net

Illegale Finanzströme – eine Herausforderung für die Entwicklungspolitik

Illegale Finanzströme (englisch: Illicit Financial Flows, IFF) haben negative wirtschaftliche, politische und soziale Auswirkungen – sowohl in den Herkunfts- als auch in den Empfängerländern der übermittelten Zahlungen. Sie untergraben staatliche Bemühungen, mehr Eigeneinnahmen zu mobilisieren und verhindern dadurch dringend benötigte Investitionen in Gesundheit, Bildung und andere öffentliche Dienstleistungen. Darüber hinaus destabilisieren mit illegalen Finanzströmen verbundene kriminelle Aktivitäten, etwa Menschen- und Drogenhandel, ganze Länder und Regionen. Dies erhöht das Risiko gewaltsamer Konflikte.

Länder, die von der Europäischen Union oder von der Financial Action Task Force (FATF (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) als Hochrisikoländer für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung gelistet werden, müssen damit rechnen, einen schlechteren Zugang zum internationalen Finanzmarkt zu erhalten.

Der ganzheitliche Ansatz der deutschen Entwicklungspolitik

Bei der Bekämpfung illegaler Finanzströme verfolgt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) einen ganzheitlichen Ansatz, der sich auf verdächtige Finanztransfers konzentriert („Follow the money“-Ansatz). Denn nur wenn Kriminelle nicht mehr in der Lage sind, von ihren erworbenen Vermögenswerten zu profitieren, können die zugrundeliegenden Straftaten eingedämmt werden.

In diesem Sinn engagiert sich das BMZ für eine entwicklungspolitisch sensible Formulierung und Umsetzung internationaler Standards und stärkt die Leistungsfähigkeit globaler, regionaler und nationaler Partner bei der Bekämpfung illegaler Finanzströme.

Der deutsche Ansatz zur Bekämpfung illegaler Finanzströme umfasst folgende Handlungsfelder:

Prävention

Den Partnerländern der deutschen Entwicklungszusammenarbeit fehlen häufig die personellen und finanziellen Mittel, um internationale Standards gegen Korruption, Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erfolgreich umzusetzen.

Das BMZ unterstützt sie dabei, Risiken in diesem Bereich zu erkennen und ihre Rechtsrahmen an internationale Standards anzugleichen. Der automatische Austausch von Steuerinformationen wird gefördert, Aktionspläne internationaler Organisationen werden umgesetzt und Transparenzregister eingerichtet.

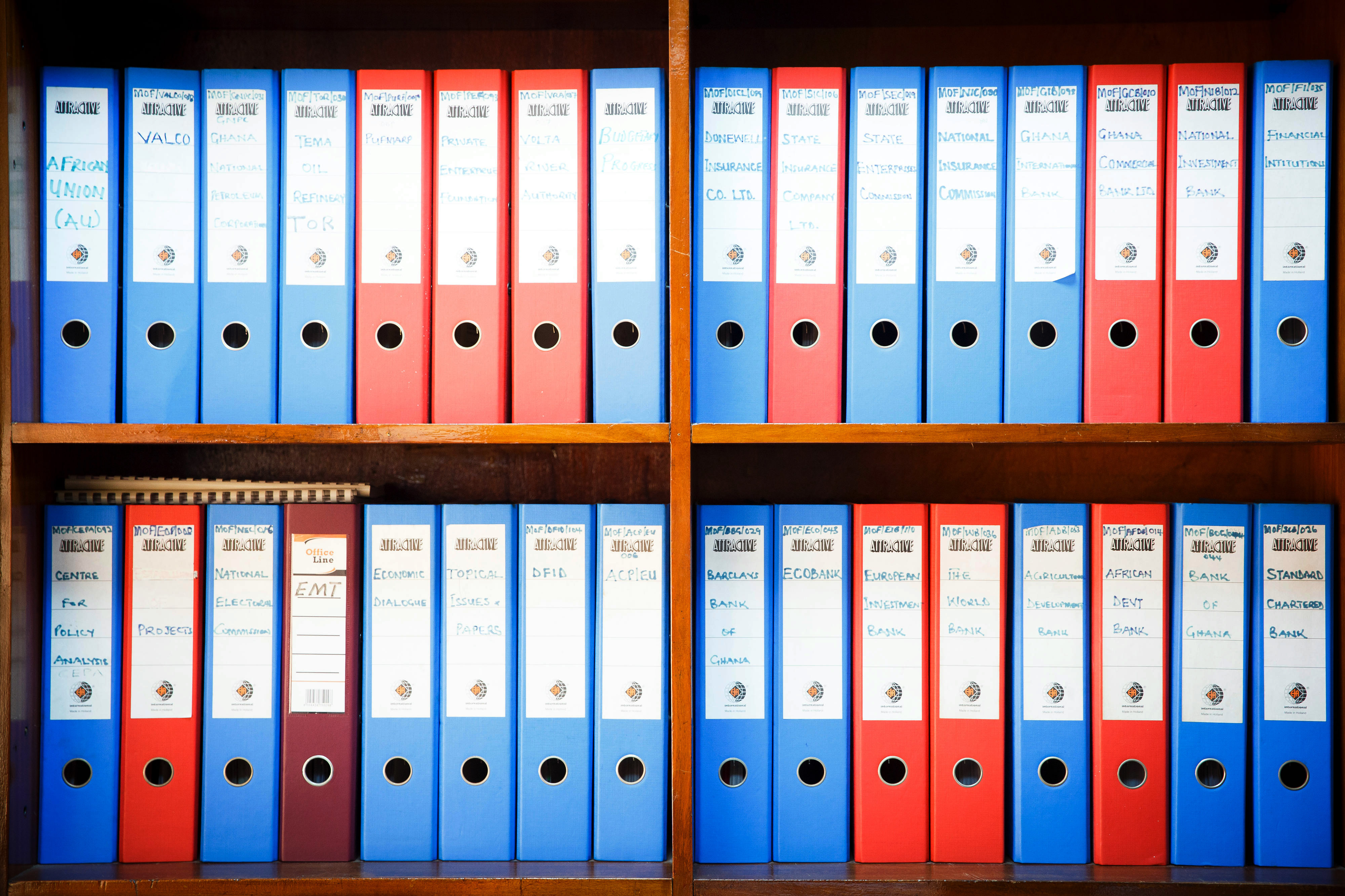

Finanzermittlungen

Um verdächtige Finanzströme verfolgen und aufdecken zu können, müssen Strafverfolgungsbehörden in der Lage sein, Finanzermittlungen durchzuführen. Das BMZ unterstützt sie bei der Einführung und Verbreitung innovativer Ermittlungsmethoden, etwa der Verwendung künstlicher Intelligenz bei der Analyse verdächtiger Transaktionen. Eine Beratung erfolgt auch beim Auf- und Ausbau von Zentralstellen für Finanztransaktionsuntersuchungen (englisch: Financial Intelligence Units, FIUs).

Deutschland fördert außerdem die enge Zusammenarbeit von Finanzermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden. Über regionale Netzwerke werden national erprobte und bewährte Ansätze, beispielsweise behördenübergreifende Ermittlungsteams, länderübergreifend verbreitet.

Rückführung von Vermögenswerten

Um sicherzustellen, dass sich Kriminalität nicht lohnt und die Partnerländer ihre Eigeneinnahmen steigern können, unterstützt das BMZ die Abschöpfung und Rückführung gestohlener Vermögenswerte. Justiz- und Strafverfolgungsbehörden werden in die Lage versetzt, Vermögensrückführungen durchzusetzen. Zudem fördert das BMZ regionale Netzwerke, die ihre Mitgliedsstaaten beim gesamten Prozess der Rückführung von Vermögenswerten begleiten.

Das BMZ unterstützt darüber hinaus investigative Journalistinnen und Journalisten sowie zivilgesellschaftliche (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) Organisationen dabei, illegale Finanzströme aufzudecken.

Austausch und Abstimmung

Um illegale Finanzströme wirksam einzudämmen, müssen sich nicht nur Regierungsbehörden auf nationaler Ebene abstimmen. Erforderlich sind auch eine enge internationale Zusammenarbeit sowie eine entwicklungsorientierte Ausgestaltung und Umsetzung globaler Vereinbarungen.

Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit fördert Konferenzformate und Plattformen, um öffentliche, private und zivilgesellschaftliche Akteure zusammenzubringen und gemeinsame Lösungsansätze zu entwickeln, zum Beispiel das Globale Forum zu illegalen Finanzströmen und nachhaltiger Entwicklung (Global Forum on Illicit Financial Flows and Sustainable Development (Externer Link)).

Zusammenarbeit mit fragilen oder autoritär regierten Staaten

Eine besondere Herausforderung stellt die Zusammenarbeit mit fragilen Staaten (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) und Partnerländern mit autoritären politischen Strukturen dar. Illegale Finanzströme bieten unrechtmäßig handelnden oder gewaltbereiten Akteuren oft erst die notwendigen Ressourcen für ihr Tun und können konflikttreibend und destabilisierend wirken. Gemäß dem Do-No-Harm-Prinzip (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) der Bundesregierung soll verhindert werden, dass durch deutsches Engagement bestehende Machtgefüge und illegitime Akteure unabsichtlich gestärkt oder Konflikte verschärft werden. In diesem Spannungsfeld leistet die Bekämpfung illegaler Finanzströme einen wesentlichen Beitrag für demokratischere, stabilere und resilientere (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) Gesellschaften.

Konkret bedeutet dies, dass zunächst geprüft wird, inwiefern bei der Bekämpfung illegaler Finanzströme eine Zusammenarbeit mit staatlichen Behörden überhaupt in Betracht kommt. Soweit möglich und vertretbar, werden zum Beispiel Strafverfolgungsbehörden gezielt in den Bereichen Transparenz und Rechenschaftslegung gestärkt. Alternativ wird verstärkt mit zivilgesellschaftlichen Akteuren sowie Medienvertreterinnen und -vertretern zusammengearbeitet. Dabei muss allerdings sichergestellt sein, dass diese dadurch nicht in Gefahr geraten. Bei fragilen Staaten besteht zudem die Möglichkeit, über die Zusammenarbeit mit Nachbarstaaten und Regionalorganisationen illegale Finanzströme einzudämmen.

Stand: 06.08.2025