Engere Zusammenarbeit zwischen BMZ und WFP Entwicklungsministerin Schulze setzt im Sahel auf Selbsthilfe-Programm

Pressemitteilung vom 25. Mai 2023 | Entwicklungsministerin Svenja Schulze und Cindy McCain, die neue Leiterin des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (WFP), haben heute in Berlin eine engere Zusammenarbeit zwischen dem BMZ und dem Welternährungsprogramm WFP im Sahel vereinbart. Im Fokus des gemeinsamen Engagements liegt die Stärkung der Selbsthilfekräfte in der Region, die von den Vereinten Nationen als neues Epizentrum des islamistischen Terrorismus eingestuft wird. Schulze kündigte an, sich nachdrücklich für die Widerstandskraft der Sahel-Region einzusetzen und dabei auch auf die Expertise und Präsenz des WFP vor Ort zu bauen. Die gemeinsame Arbeit mit dem WFP ist Teil der Sahel-Plus-Initiative, die Ministerin Schulze Anfang Mai vorgelegt hat.

Entwicklungsministerin Svenja Schulze: „Wir dürfen Krisenregionen wie den Sahel nicht alleine lassen. Sonst hinterlassen wir ein Vakuum, das Terrorgruppen für ihre Zwecke missbrauchen. Dabei wird es langfristig nicht zum Erfolg führen, nur Getreidesäcke und Wassertanks zu liefern. Erfolgreicher sind Selbsthilfe-Programme, damit die Menschen selbst Landwirtschaft betreiben, ein Einkommen erwirtschaften und ihre Kinder in die Schule schicken können. Wenn es gelingt, Flächen im Sahel wieder fruchtbar und Landwirtschaft möglich zu machen, beseitigen wir damit auch die Ursachen von Hunger und Konflikten. Die Erfahrung zeigt, dass dieser ganzheitliche Ansatz funktioniert und auch deutlich günstiger ist. Dorfgemeinschaften, die sich selbst helfen können, brauchen keine Nothilfe mehr. Darum wollen wir diesen Ansatz gemeinsam mit dem WFP, UNICEF und weiteren Partnern im Sahel ausbauen.“

WFP-Exekutivdirektorin Cindy McCain: „Um Krisenregionen nachhaltig zu stabilisieren, müssen wir Ernährungshilfe umfassend denken: Hunger bekämpfen, Frauen stärken, Kinder in der Schule halten, erzwungener Migration begegnen, indem wir Perspektiven für Jugendliche schaffen und Kleinbäuerinnen und Kleinbauern beim Kampf gegen die Klimakrise unterstützen. Die Sahel-Resilienz-Initiative ist ein Leuchtturm-Projekt, das zeigt, wie Entwicklungszusammenarbeit in fragilen Regionen mehrere Krisen gleichzeitig anpackt und greifbare Lösungen schafft.“

Im Sahel treffen extreme Armut, knappe Ressourcen und bedrohliche Klimawandelfolgen auf schwache Staatlichkeit. Immer größere Gebiete werden von Terrorgruppen bedroht. Mehr als vier Millionen Menschen wurden gezwungen, ihre Heimat zu verlassen und mehr als zwölf Millionen Menschen in der Region leiden unter akuter Ernährungsunsicherheit.

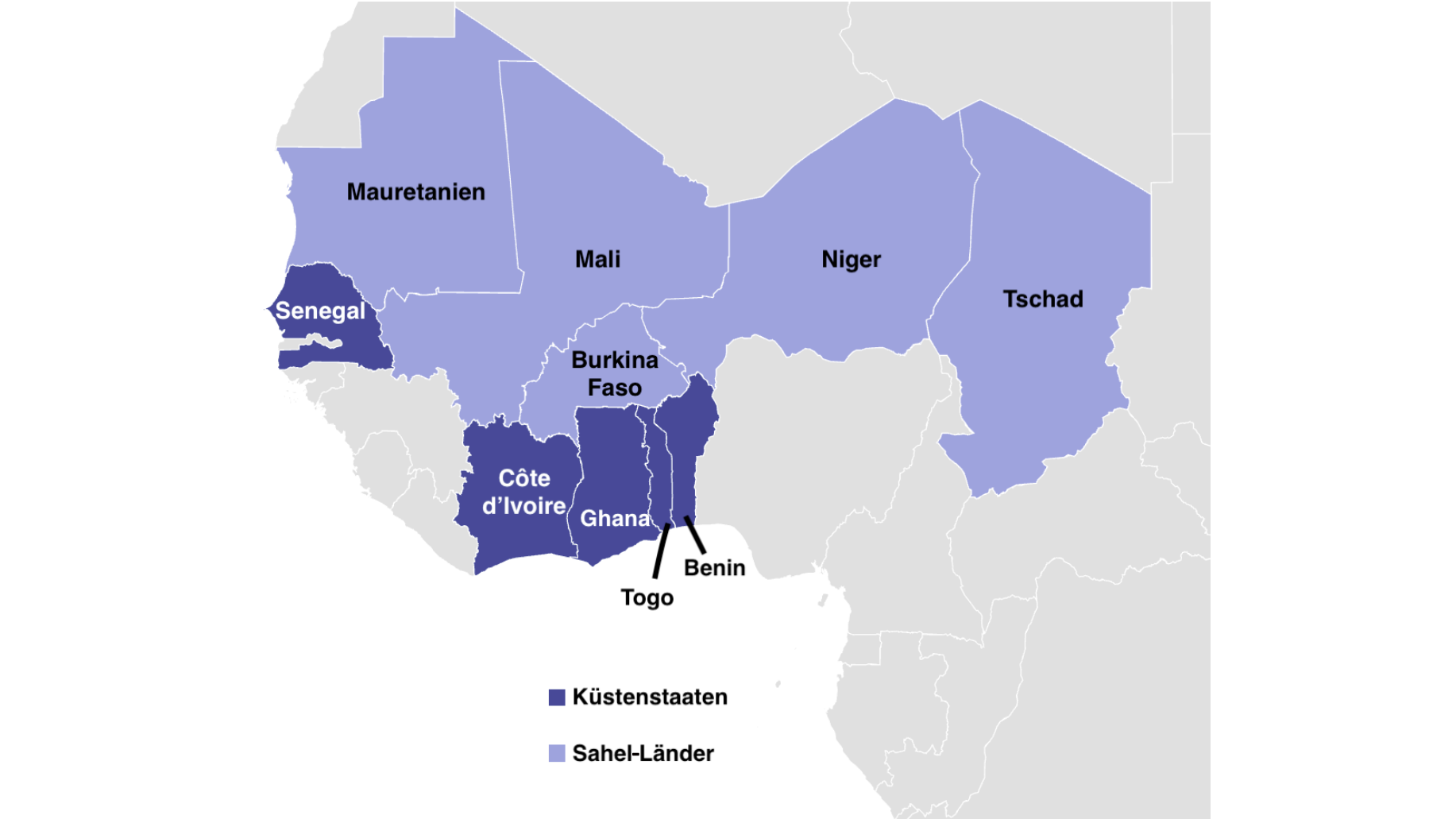

Mit der sogenannten Sahel-Resilienz-Initiative geht das Welternährungsprogramm zusammen mit Partnern seit 2018 umfassend gegen die Hungerkrise vor und stärkt die Widerstandsfähigkeit der Menschen vor Ort. Anstoß und Unterstützung dazu kam vom Bundesentwicklungsministerium (BMZ), mehr als zwanzig weitere Unterstützer sind seitdem dazugekommen, darunter die Weltbank, die EU, die USA sowie der Internationale Fonds für Landwirtschaftliche Entwicklung IFAD. Ziel der Initiative ist es, Ernährungssituation und Lebensgrundlagen von mehr als drei Millionen notleidenden Menschen in Tschad, Mali, Mauretanien, Burkina Faso, und Niger zu verbessern.

Die Initiative zeigt bereits messbare Erfolge. Wassersysteme mit Solarpumpen wurden installiert und mehr als 220.000 Hektar geschädigte Böden mit traditionellen Methoden („Halbmondtechnik“) wieder nutzbar gemacht - das entspricht mehr als 300.000 Fußballfeldern. Das hat die Grundlage für landwirtschaftlichen Anbau geschaffen und damit nicht nur Nahrungsmittel, sondern auch Jobs, vor allem für Frauen. Jeder Hektar Land, der durch WFP-Maßnahmen wieder urbar gemacht wurde, bindet im Durchschnitt sechs Tonnen CO₂ pro Jahr und reduziert nachweislich Spannungen zwischen Hirten und Kleinbauernfamilien um knappe Ressourcen.

Zugleich wurden landwirtschaftliche Schulgärten aufgebaut und die Ernten zu Schulmahlzeiten verarbeitet. In der Folge sind mehr als 300.000 Kinder wieder regelmäßiger zur Schule gegangen. Auch die Zahl der Schwangerschaften und Kinderehen ist zurückgegangen. 80 Prozent der Dorfgemeinschaften im Niger, die an dem Programm teilnehmen, insgesamt eine halbe Million Menschen, brauchte bei der Hungerkrise infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine keine Nothilfen mehr.

Das Resilienz-Programm trägt damit nicht nur dazu bei, den Hunger in der Region zu bekämpfen. Es wappnet die Gesellschaft auch gegen die Folgen des Klimawandels und bringt die nachhaltige Landwirtschaft voran. Gleichzeitig stärkt es sozialen Zusammenhalt und entzieht Terrorgruppen den Nährboden.

Auf dieser erfolgreichen Arbeit wollen BMZ und WFP aufbauen und die Zusammenarbeit weiter vertiefen. Dabei sollen die Auswirkungen der Klimakrise, zunehmende Dürren und die gerechte Nutzung der knappen natürlichen Ressourcen eine besonders wichtige Rolle spielen. Auch die enge Zusammenarbeit mit UNICEF, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, ist zentral, denn mehr als die Hälfte der Bevölkerung des Sahels ist unter 18 Jahren alt.

Die Kooperation ist Teil der von Entwicklungsministerin Schulze Anfang Mai vorgestellten „Sahel-Plus-Initiative“, zu der auch die Kandidatur der Ministerin für den Vorsitz der Sahel-Allianz gehört, dem wichtigsten entwicklungspolitischen Koordinierungsgremium der Region.